「科学」の元読者の熱意に押されて2000年度

「科学のふろく」に付けることができたら、科学の面白さや不思議がより伝えられるし、それをきっかけに科学への道を邁進してくれるに違いないと信じて疑わない企画があった。だが、アイデアの壁、原価の壁、安全性の壁といった製品化を実現するためにクリアしなければならない三つの壁に阻まれ叶わなかった。エジソンの発明した蓄音機をふろくにする企画だ。学年誌の編集長時代に4度挑戦したが、その壁は厚くどうしても実現できなかった。それから4年後、対象ユーザーは大人になったが意外な形で実現することができた。

科学の元読者の数は、累計2000万を軽く超える。1990年代に入ると、その元読者から大人でもわくわくドキドキできる製品を作ってくれという希望が多数寄せられるようになった。子ども向けの商品しか作ったことがなかった私は、大人を感動させられるアイデアが固まらず具体的に企画を進めることができずにいた。だが、あるイベントがきっかけで「大人だって科学したい」ということが判明。元読者の熱意に応える商品として2000年の夏に「大人の科学製品版」を誕生させた。その時のフラッグシップ的な役割を担ったのが「エジソン式コップ蓄音機」だ。

木綿針や紙コップなどを使って自分の声をスチロールのコップに録音再生することができ、親子で楽しんでもえる画期的な商品として製品化することができた。エジソンが生きていたら怒られそうな気もするが、特許も取得することができ自分が開発したキットの中で一番のお気に入りとなった。

身近な読者

ふろくの開発で気を付けなければならないことの一つに、企画が対象学年の子どもにとって楽しく学べるものであるかということがある。企画にのめりこみすぎると、知らず知らずに自分たちのレベルに近づいてしまうからだ。だから、試作品ができた時点で、子どもたちを集めて調査をすることをしばしば行った。

対象学年が自分の子どもに合致する時は好都合である。自慢の作品の評価が早く知りたくて、真っ先に自分の息子に見せたり遊ばせたりして感想を聞いた。幸運にも学年誌の編集長だった6年間は、二人の息子が小学生だったので、対象読者だった期間はもちろん多少の学年のずれは多少目をつぶって、毎月モニターになってもらった。息子たちの同級生にもよく協力してもらった。ふろくの企画を進める上で非常に参考になったことは、今でもとても感謝しているが、同時に反省もしている。それは、毎月たくさんの試作品やアイデアスケッチをあまりにも見せすぎてしまったことだ。本人の口から聞いたわけではないが、数年後に大学の進学先を知った時に気が付いた。長男が理科系ではなく文科系に進んだからだ。どんなに好きな食べ物でも毎日食べたら飽きて嫌いになってしまうもの。「お子さんはどんな道に進まれたのですか。」と聞かれることがある。質問した方は、理科系に進んだのは当たり前で、どの分野へ行ったかを聞いたつもりなのだろう。その度に子どもたちにした仕打ち(?)を反省する私である。

とじ込みふろくも捨てたもんじゃない

本誌の巻頭には、「科学シート」というとじ込みふろくをよくつけていた。

「においが出るシート」では、イチゴやバナナなどの絵や写真に特殊印刷を施し、こすると匂いが出る驚きを提供した。年々工夫して珍しいにおいをつけていた。

コアラが初めて日本にやってきたときは、コアラのウンチの匂いの企画が出されたが、原案会議の段階で却下。却下の理由は「ウンチのにおいを本誌につけることはできない。」というものだったが、まあ理解もできるが、つけていれば人気アンケートで1位だったことは間違いない。ちなみにコアラのウンチの香りは、ユーカリの匂いがするという話であるが、私は未だに嗅いだことがない。

ほかにも、「絵が動いて見えるシート」「絵が飛び出して見える赤青メガネ」「水に絵や字がかけるシート」、また、電気の通り道を電導インクで印刷してクイズが解けるようにした「電導シート」など、各学年の担当編集者が楽しみながら企画した。それだけに止まらず、張り切りすぎて本誌の多くのページに「赤青メガネ」で読むコーナーを作ってしまい、想定以上に楽しんでくれた子どもが脳の使いすぎで気分が悪くなってしまったという報告をいただいたこともある。

また「電動シート」では、印刷所で製本中に静電気を帯びてしまい、セットしようとした工場の人が感電する騒ぎが起きたこともあった。命には別状ないが、特殊印刷が静電気を良く溜めるシートになってしまったので怖がって作業が進まないというのだ。夜中に編集部に電話があり、知惠を絞って何とか静電気対策を施してもらってスケジュールぎりぎりに間に合わせることができた。

今では懐かしい思い出ばかりだが、想定外のことがいろいろ起きたのも、編集者が常にとじ込みふろくの新しい企画にチャレンジしていたからこそである。だから、本体の「科学のふろく」に勝るとも劣らない人気があった。

小学校を飛び出した「科学と学習」1972年度

「科学と学習」は、年代によって販売方法が違う。

地域によって多少の違いはあるが、創刊当時から昭和46年度までは学校で販売していた。学校によっては集金袋を先生に直接渡して、「科学」や「学習」を受け取っていたところもある。月に一度、体育館などにやってくる代理店の人から購入した人も多かったのではないだろうか。

ところが、46年に日本消費者連合が「神聖な学校を商売の場所にするとはけしからん。」という批判を発表。翌47年、学研は自ら学校現場から撤退する。今までは学校で販売していたものを、一軒一軒家を回って販売しなければならない。まさに、会社の危機。名簿をたよりに社員総出で営業に回った。うれしかったのは、どの家庭でも待っていてくださったこと。「友達の家には何日も前に届いたのに、うちにはいつ届くんだろう。」と首を長くして待っていてくださったのだ。

その後、「学研教育コンパニオン」という婦人組織ができ、各家庭に届けるようになった。部数は学校販売の時よりも増え、1979年には「科学と学習」の発行部数は670万部を超えた。日本の小学生の3人に2人は読んでいたいう計算になる。出版不況の現代では考えられないギネス級の数字である。

巨大化したカブトエビ1986年度

「アリの巣観察キット」に代表される生物教材は、多くの反響を得た。中でも、乾燥卵から生まれるブラインシュリンプやカブトエビは、印象深い教材だった。

最初は5年の科学で、「拡大映写機」の拡大して見る素材として付けたプランクトンの卵で、付属的な役割だった。

その後、「プランクトン飼育セット」としてふろくに格上げとなった。ほかにも、ホウネンエビやスズムシなどのふろくも開発されたが、元読者の感想を聞くと、カブトエビが最も印象に残っているようだ。

カブトエビは、編集部でも飼育して大事に大事に育てた。泥を白い砂に変え、泳ぐ姿や砂を掘るしぐさ、産卵のようすなどを観察したのを思い出す。どんなに大事に育てても大きさは5~6cmが限界。

ところが、それをはるかにしのぐカブトエビが出現した。それは子どもから飼育を引き継いだお母さんからの電話で判明。「あまりにも大きくなって怖いので引き取ってださい。」とのこと。いい研究材料になると、ありがたく引き取らさせてもらったが、会社に持ち帰った翌日に寿命を全う。お墓を作って埋めてしまったが、今思えばアクリル樹脂に封じ込めて保管すればよかったと後悔している。逃がした魚はでかいというが、体長は優に10cmを超えていた?!

きになる木1992年度

通常ふろくが子供たちの手に届くまでには、企画立案から1年を要する。生物や植物ふろくの場合は、3年は必要だ。ふろくの企画を商品化に向けた段階へ移すには、編集部内や製作部、安全審査室を含めたいくつかの会議を経たうえで、学研の創業者であり「○年の学習」の生みの親である古岡秀人会長の最終承認を受けなければならない。1990年の半ばまで毎月のふろく会議に出席され、少しでも企画内容に問題があれば企画提案者に鋭い指摘が飛んだ。

私も編集長を務めた6年間、毎月やってくるこの最終承認会議、通称「御前会議」には相当の覚悟と、並々ならぬ緊張感をもって臨んだ。

一番記憶に残っているのは、「1年のかがく」の植物栽培セット「きになる木」の提案を行った時だ。「1年生は、楽しんで観察をするかもしれないが余りにも苗床が狭くて植物がかわいそうだね。」とても優しい語り口調ではあったが、植物の生態を分かっての鋭い指摘だった。会議後、読者と同様に植物も喜ぶ企画を洗い直した。

磁性流体登場

磁石のふろくは、創刊当時から1年生と3年生に必ずついた人気のふろくである。魚釣りや迷路ゲーム、磁石相撲やリニアモーターカーなど、いろいろなアイデアが盛り込まれた。

87年には、「磁性流体」という磁力に反応して生き物のように動く不思議な新素材がついた。この磁性流体はその性質上、ガラスの容器に純水を入れて封入しなければならない。

初めてふろくにつけるものであり、想定されるさまざまなテストが安全審査室で繰り返された。ふろくにつける時期が冬のため、-20度という過酷な条件でもテストされ問題なしと判定された。ところがこの年の旭川地方は記録的な低温を記録し、しかもふろくが入った箱が代理店の底冷えする土間に置かれてしまったため、ガラス容器内の水が凍結して容器が破損。その後、室温が上がって氷も溶け、油の性質をもった磁性流体が流れ出たため大量のふろくや本が汚れてしまう事故となった。

この事件以後、磁性流体のふろくはつけられなくなってしまったが、99年に「1年の科学入学お祝い号」で改良を加え復活し人気を博した。

ちなみに磁性流体は、宇宙服の稼動部の機密性を保持するためやハードディスクの回転軸に埃が入らないようにするためなどに利用されている素材である。

形状記憶合金

科学技術の発達に伴いふろくも進化を遂げる。

ラジオは、創刊当時ゲルマニウムダイオードラジオだったものがトランジスターラジオ、そしてICラジオへと変化していった。

素材も、世の中で新素材が開発されるといち早くその素材を取り入れて画期的な教材を作り上げた。

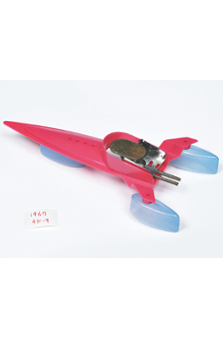

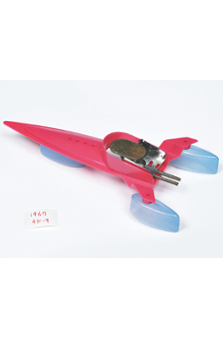

形状記憶合金ボートがその代表格。本体の大小二つの車輪に直線記憶させたワイヤーをセットして、温めたり冷やしたりすると回転するのである。不思議な現象を目の当たりにして、子ども以上に驚いたのが読者のお父さん。技術系の企業に勤めるそのお父さんは、子どもに内緒でそのふろくを会社に持っていき、同僚たちに実験して見せた。ところが、実験しているうちに形状記憶合金のワイヤーがプツンと切れてしまったから大変。子どもの大切なふろくを無断で持ち出し、あげくに壊してしまったのだ。あわてたお父さんは編集部に連絡し、編集部員が最速の方法で部品を送り届け、何とか無事にその難局を乗り越えた…ということもあった。

パン作りセット

実験の後で食べられるふろくは、子どもたちに大人気だ。アイスクリーム、豆腐、ところてん、水あめ、ひょうろうがん、肉まん、あんまんなどバラエティーに富んだふろくをつけた。

食品系ふろくが登場したのは1967年。ヨウ素でんぷん反応などを実験で確かめた後、「家族にもご馳走しよう。」などと食べることを勧めていた。ところが、1968年に社内に安全審査室が設置されると翌69年には「作ったらなるべく早く食べよう。」の一文が本誌に追加された。毎年少しずつ審査が厳しくなり78年には「実験で作ったものは食べてはいけません。すぐに捨てよう。」といった厳しい表現になった。「ふろくの容器や手を洗って衛生面に配慮して作ったのにひどい!」「なぜ、食べてはいけないの?」編集部には、子どもや親からその真意を確かめるために電話が殺到し、対応に追われた。子どもの身になって考えてみればせっかく自分で作ったパンを食べてみたくなるのは至極当然。余りにもひどい仕打ちである。このことをきっかけに、実験嫌いになっては大変だ。「何とか以前のように実験の後に食べられるようなふろくにしよう。」

製造工程を見直したり、食品衛生法にのっとった包装にしたりするなどの対策を施して、安全審査を見事にパス。早速その翌年からは、実験の後食べらるようにできた。

まさか!そんなことになるとは・・・

草創期の植物ふろくでは、計画生産などという発想はないし、あったとしても早くて2年、通常は3年前から計画しなければならないので現実的には不可能であった。だから、企画が通りしだい、業者をあたって何十万もの種や球根を購入することになる。

最初にクロッカスをふろくにしたときは、社会を揺るがす騒動を起こしてしまった。

クロッカスは薬の材料にも用いられ、製薬会社が年間必要とする数が大よそ決まっている。そこへ、突如学研が参入して年間生産量の6割強を買い付けてしまったから大変である。大げさに言えば市場から一時的にクロッカスが消えてしまったのだ。その年の製薬会社の仕入れ担当者は大変な思いをしたに違いない。子どもの理科教育のためになるとはいえ、社会の迷惑になっては本末転倒である。この経験を生かし、以後、ふろく専用の畑を借りるなど、しっかりした生産計画を立てるようなった。

「科学のふろく」はじめの一歩1963年度

科学雑誌にガラスや金属、プラスチックなどを使ったふろくを付けようと提案したのは、科学の編集長をまとめる立場だった中川浩氏だ。

昭和30年代に入ると、世の中には科学振興の風が吹き、各出版社から科学雑誌が発行されていった。

学研からも「たのしい科学」を出版したものの採算部数に達せず1年足らずで休刊。「科学の教室」として再出発を図ったものの、これも販売部数は伸び悩み科学編集部では日夜対策会議が開かれていた。

そこで、中川氏から出された提案が「実験観察ができるふろくを雑誌に付ける」という案だ。それまでもふろくを付けたことはあるが、ボール紙にアルミのハトメ、輪ゴム程度のものしかない。しかし出された提案では、望遠鏡や顕微鏡、試験管やフラスコ、ラジオなどをつけようというのだ。文房具屋やおもちゃやさんに並んでいるものや、学校の理科室あるようなものを付けようというのである。これらを一から作る開発や製造のノウハウなどあるはずもない。当然、編集長たちから猛反対を受けることとなる。それだけでなく、実現させるためにはさまざまな問題が山積していた。

中川氏は関係部署を説得し、協力工場を探すため全国の製造工場や問屋さんなどを足を棒にして根気良く回った。その努力が実り、1963年4月に「○年の科学」が創刊された。

その記念すべき創刊の年のふろくが顕微鏡だ。この顕微鏡は、学研のショールームで展示中だが、社内に現存せず、中川氏のご好意により譲り受けた貴重なものなのである。中川氏にとっても当時の想いが詰まった大切なものなのだから、今後も大事に保管していくつもりだ。

コイルが巻けなくなった子どもたち

2極モーターやラジオ、ブザー作りなどの電磁石関連のふろくには、コイルを巻く作業が必ずあった。しかし、70年代前半になるとコイルが巻けない子どもが目立つようになってきた。コイルが巻けないということは、その先の工程へ進めないということで、実験キットとして成り立たない。編集長にとっては真に悩ましい問題なのである。

そして70年代半ば以降、コイルは既に巻かれたものがセットされるようになる。

私も実験教室などで実際に目撃したが、コイル巻きは子どもにとって難題である。こんがらがって、泣いたり怒ったりふてくされたりして大変だ。だが、決して子どもが不器用になったのではなく、経験が不足しているだけなのである。子どもの吸収力は素晴らしいもので、少しコツを教えたり励ましたりすれば、すぐに習得する力を全ての子どもが持っている。

ただ、1人で組み立てることが基本のふろくでは、できなくて先に進めないのでは仕方ない。開発者としては、理想と現実の狭間で悩み続けなければならない永遠のテーマである。

本物を目指したカメラのふろく

顕微鏡、望遠鏡は、創刊の年に登場。しかし、同じようにレンズを使ったカメラは、開発が難航したため1年遅れの1964年の「5年の科学」で初登場する。

ネーミングは「ミゼットエースカメラ」。シャッターはもちろん、ファインダーやフィルムのカウンター窓もついた本格的なもので、10枚撮り16ミリフィルムもついて写真屋さんで現像してもらうことができた。

理由は定かでないが翌年のふろくとしては登場しない。1年おいてシャッター機構を外して指を使うようにしたり、フィルムをつけなくなったことから推測すると、原価的に苦しくなったためかもしれない。

68年に輪ゴムをうまく利用したシャッター機構のカメラが登場。69年からは「一浴現像液(現像と定着が一度にできる優れもの)」と印画紙などがついた「現像セットつき」が定番となる。

赤い薄明かりのもとで印画紙に像が浮き上がる瞬間は、何物にも変えがたい感動を得ることができる。押入れを暗室代わりに現像した経験がきっかけで、科学の道に進んだ方もいらっしゃるのではないだろうか?

アリの巣観察キット

元読者にとってアリの巣観察キットは、強く印象に残っているふろくだと思う。創刊の年から人気教材で、低学年の定番教材として毎年ふろくとして開発され続けてきた。観察ケースであっても毎年オリジナル性を求められるため、担当編集長にとっては腕の見せ所である。

1964年に日本の超高層ビル時代を拓いたホテルニューオオタニが開業した数年後には、ニューオータニはアリの観察ケースになった。最大の特徴である回転する円形のレストラン・展望塔がアリの餌場になり、奥行きの少ない宿泊スペースは、アリの巣作りを観察するのに好都合だった。

ほかにもピラミッド型やカメラ型のデザインなど、バラエティーに富んでいる。観察ケースがアリそのものの形になったこともある。一見すると疑問に思うかもしれないが、観察しやすさとか子どもの興味をそそるなど、開発した編集長の想いが詰まっているのである。

小火の原因がふろく?!

「5年の科学」の編集長だった1993年の秋、千葉県の消防署から電話が入った。

「えっ、消防署?!一体何ごとだろう…」不安な気持ちで話を聞くと、管内で小火があり出火原因を探っていくと、特定はできないが原因の一つに科学のふろくも上がっているとのこと。できるだけ早く署に出頭して欲しいと言われた。

問題のふろくは、太陽熱集光器。焦点に紙など燃えやすい物があれば、ボッと火がつくほど熱が集まる装置である。なので安全のため、透明なカバーをつけて焦点に異物が入らないような設計にしたはずだ。消防署でも、いかに安全性に配慮して作ったかを説明した。担当の方も安全設計であることは理解してくれたが、お客さんは想定外の使い方をするので、今後もつける予定があるなら必ず消防署の審査を受けるよう、強く言われてしまった。

30年近く人気教材として君臨していたふろくだったが、安全第一の観点から、この事故以来ふろくに付けることはなくなった。

プラスチックは新素材

科学のふろくには、形状記憶合金やIC、ピエゾ素子など科学技術の発達とともに生まれた新素材を積極的に取り入れてきた。

創刊当時の新素材は、一体なんだったのだろう。実は、プラスチックが最先端の新素材だったのだ。

昭和30年代後半は、プラスチック成型品は、世の中にあまり出回っていなかった。だから、当時プラモデルが子どもたちの憧れの品で、ブリキのおもちゃはちょっとダサいカテゴリに入りつつあった。もちろんガラスの試験管やフラスコ、鉱石セットも魅力だったが、プラスチック製のふろくはそれだけで存在感があった。ちょうどそのころ、発泡スチロール製のコップもでてきた。熱いお湯を入れても手で持てるし、ガラスや瀬戸物の入れ物に比べてはるかに冷めにくいので、魔法のコップといわれていた。

時代とともに価値観が変わり今や発砲スチロールはカップ麺の容器として広く使われているし、プラスチック成型品は廉価品に広く使われている。ブリキのおもちゃは復刻版が出るほど価値の高いものとなった。

世紀の大発見(カブトエビ観察キット)

カブトエビは、田んぼなどに生息する生き物である。今でも、無農薬の田んぼにはたくさんのカブトエビが発生したという記事が、新聞に載ることがある。

あるとき、編集部にカブトエビの新種を発見したとの報告が舞い込んだ。なんとカブトエビなのに兜の部分が無い生き物が飼育観察ケースの中で泳いでるというのだ。世紀の大発見!

しかし、数日後、読者から届いた写真を確認すると、その正体はホウネンエビ。確かにカブトエビの兜をとった形をしているがれっきとした別種の生き物である。残念ながら、カブトエビが育たずホウネンエビが成長してしまったらしい。再度実験することを促して新しい卵をお送りした。

夜中の電話

ふろくが製品化されるためには、3つの壁を越えなければならない。

一つ目の壁は、アイデアの壁。

二つ目の壁は、原価の壁。どんなにいいアイデアでも予算をオーバーしては商品として成り立たない。

三番目は、安全性の壁である。

安全性の基準はかなり厳しく、薬品などは生後半年の乳児がなめたり飲んだりしても害がないものしかつけられない。例を挙げると、おもちゃ屋さんで売っている大きなシャボン玉ができる液はふろくとして安全基準をパスすることはできないのである。

企画を進めてきた編集長は、最後に安全性でストップがかかると、何とかすり抜ける方法はないかと方策を練るが無理は無理。

ただ、夜中によくかかってくる問い合わせの電話には自信を持って応えることができる。「1歳の子どもがふろくの錠剤を飲んでしまった。」「愛犬のポチがスライムみたいなものを飲み込んだ。」「秘密ペンの先を舐めた。」どれも答えは同じ。

前述の安全基準をお話しすると、ほとんどの方は納得していただける。この時ばかりは安全性のチェックでボツになった企画の恨みも忘れ、厳しい安全審査を守ってよかったと思うのである。

化学実験キット1965年度

ふろくのセット内容は、木製の試験管立て、試験管ばさみ、ガラス製の試験管、それにアルコールランプ。まるで学校の理科室の装置のような実験器具が自分のものになる。当時の小学生はのどから手が出るくらい欲しかったキットである。少なくても私(湯本)は、その一人である。

中でも一番欲しかったのがアルコールランプ。写真には、ガラスの容器は破損してしまいキャップしか紹介できないのが残念だ。理科室のものより小ぶりだが、まぎれもなく本格的なアルコールランプである。母親にねだって燃料用アルコール代をもらい、ハンコを握りしめて(1965年当時は必要だった)薬局に駆け込んだのを昨日のことのように覚えている。

早速、アルコールを入れて火をつけ試験管の中の水を温めた。教科書通り火の当て方は突沸しないように…、これだけでも十分、科学者気分に浸ることができた。

このような感動を与えてくれたふろくだが、翌年に付いたのが最後となった。事故の報告が残っているわけではないが、当時の読者数は30万以上。30万個のアルコールランプが全国に配られたことになり、何か事故が起きたのかもしれない。

ちなみに、ふろくの安全性を審査する部署ができたのは、1968年のことである。

植物栽培セット

学習指導要領に沿ってふろくをつけているので、植物栽培セットは各学年に必ずつけていた。1年のかがくは「チューリップやアサガオ」、2年の科学は「ヒマワリやホウセンカ」、3年生は「クロッカス」・・・。

創刊当時、手探りでふろくの企画を行っていたときは、予期せぬことが起きて大騒ぎになった。

初めてチュ-リップの球根をつけたとき、春になって沖縄県の子どもたちから問い合わせが殺到した。芽が出てぐんぐん成長したのに、肝心の花が咲かないというのだ。「そんなばかな。」担当の編集長が調べてみると驚愕の事実が判明。

秋に植えた球根は、寒い冬を過ごすことで花になる栄養分が蓄積されるのだが、沖縄の冬はそこまで冷え込まない。通常、冬が暖かい沖縄などに出荷する際は、人工的に冷温処理をしなければならなかったのだ。お詫びの代替品とお手紙を沖縄の全読者に送付したそうだ。

恐竜化石

大昔の生き物の化石モデルもいくつかふろくになった。

ナウマンゾウやブラキオサウルス、ステゴサウルス。変わりどころでは、翼を羽ばたいて飛ぶプテラノドン、昔トンボなどもあった。

恐竜化石モデルは人気があるので長年ふろくとして続いたが、ある時から学説が変わってティラノサウルスやステゴサウルスなどの恐竜は、尾を地面に接地せずに歩いていたというのだ。

近年では、恐竜の研究は進んできて羽毛が生えていた恐竜がいたとか、歩くスピードもかなり速かったなどという説が発表されたりしている。有名な大英博物館の壁画でもしっかり尾は地面についているが、学説が変われば、それに合わせなければならない。化石のマスター型を一部作り直して尾を浮かしたものに変更した。

プラスチックレンズの誕生

「○年の科学」を昭和38年に創刊して以来、部数は学年ごとに20万30万と面白いように伸び続けた。ただ、それに伴って部材の調達はいろいろ苦労したようだ。

人気教材の望遠鏡や顕微鏡に使うレンズもその一つ。レンズはガラスを磨いて作るものだが、それでは時間がかかりすぎて必要数が間に合わない。まさに「必要は発明の母」で、それまでタブーとされてきたプラスチックでレンズを成形することにチャレンジした。透明な樹脂を使えば簡単にレンズが成形できると誰もが思いつくが、そんなに生易しいものではない。成形した後、冷やす工程で変形してしまい、とてもレンズと呼べる物にならない。

大阪の光学系に強い工場の技術者の協力を得て、苦労に苦労を重ねて開発に成功した。

ちなみにプラスチックのレンズを製品化したのは、当時の日本ではまだ珍しいことだった。後年、ある光学機器メーカーが、ふろくのレンズと自社のカメラレンズを比較して遜色がないことを業界誌で発表し、その技術の高さが実証された。

ペーパースピーカー1995年度

科学技術の進歩は、私たちをワクワクさせる素晴らしい素材を提供してくれる。

ネオジム磁石やIC、トランジスターなどがそうだが、ペラペラのフィルムなのに音が出るペーパースピーカーも実に魅力的な素材だ。ただ、1992年当時は高嶺の花で、葉書大の大きさで価格は3万円。ふろくの世界には程遠い。

ところが、あるメーカーから夢のような話が舞い込んだ。予定より作りすぎてしまったため「科学のふろく」に使ってくれるのであれば、格安で分けてくれるというのだ。このありがたい申し出を断るわけもなく製品化したのは言うまでもない。

ちなみに、このペーパースピーカは好感度マイクにもなり、アリやダンゴ虫、テントウムシなどを歩かせると足音が聞けるのである。

鉱物標本1963年度

創刊当時から子どもたちの絶大な支持を得たふろくの一つが鉱物標本セット。学校の理科室にあるものに比べてかなり小さいが、ほとんど同じ鉱物が入っているので子どもたちにとっては正に宝箱。

当時のものを見ると、よくこれだけ多種多様の鉱物を付けられたものだと感心する。ふろくにかけられる原価(率)は変わらないので帳尻が合わない。実は、当時は教育のためならと無償で提供してくれる企業が少なくなかったそうで、鉱山や炭鉱に交渉に行くと山のように積んである鉱石の山を指さして、「あそこのみんな持って行っていいぞ。」と言って協力してくれたそうだ。

鉱物に限らず素材調達のいろいろな場面で多くの企業の方々にお世話になった。古き良き時代の世相に後押しされて、成功へつながったふろくが多々ある。

ツタンカーメンのエンドウ豆1986年度

1922年イギリスの考古学者ハワード・カーター博士により発掘されたツタンカーメン王の墓には、有名な黄金のマスクとともに約2000点の副葬品が見つかった。その中にエンドウ豆の種子があり、アメリカに持ち帰られて3000年の時を超えて発芽し話題になった。

日本には1956年に伝わり、教育関係者を中心に少しずつ全国に広まった。1980年代後半に東北の小学校で栽培していることが話題となり、「5年の科学」の担当記者が取材に行き、感動のあまり学校からエンドウ豆をいただいて戻った。そしてエンドウ豆をふろくに付けることを編集長に提案した。

通常、植物教材は企画から商品化には3年かかるが、当時学研には植物工学研究所がありバイオ技術を駆使して短期間でふろく化に成功した。

ポンポン蒸気船1967年度

数年前、開成中学の入試にポンポン蒸気船の問題が出た。蒸気エンジンとロウソク、船体をどのようにセットしたら作動するかという問題だ。正直、なんて簡単な問題を出すのだろうと思ったが、小学生の正答率は数%だった。子どもの時にポンポン船で遊んだ年代にとっては簡単な問題だが、存在すら知らない人にとっては難問だったのだろう。

実はふろくとして付いたのは、1967年、68年の2年間だけである。68年に安全審査室という部署を社内に設けて、安全性を厳しく審査するようになってから、ポンポン蒸気船だけでなく火をつかう実験はすべてつけられなくなってしまう。

このころの部数は、全学年で250万部を軽く超えていたので、全国から様々なトラブルが報告され、関係機関の調査を受けることも度々だった。しかし、学研の厳しい安全審査の実態を知って「そこまで厳しく審査していたのか。」と逆に感心されることが多かったそうである。

人体(恐竜)骨格モデル1975年度

人体骨格モデルや恐竜骨格モデルは人気教材である。特に人体骨格モデルは人気で、最初に作った金型をベースに、リニューアルを繰り返しながら1973年から長い間定番ふろくとして君臨した。

初めは関節が動かなかったが、「3年の科学」では怖がる子供もいるかもしれないと関節を動くようにして、一輪車に乗ったユーモラスな骸骨君に変身。この骨格モデルは、実物の6分の1モデルだが、とてもリアルでよくできている。

それもそのはずで、基になったのはある大学の医学部からお借りした本物の骨格標本。モノクロ写真は、彫刻家に制作して貰った真鍮製の原型モデルである。モノクロ写真しか残っていないのが残念だ。

カブトエビ観察キット1976年度

乾燥卵を水に入れ、1~2日待つだけで生命が誕生する飼育観察キットは子供たちに大人気だった。プランクトンを飼育観察するふろくが「5年の科学」に付いたのが最初だが、初めは顕微鏡の観察アイテムという脇役的扱いだった。以後ブラインシュリンプ、ホウネンエビなどがラインナップに加わり、76年に「2年の科学」のふろくになったカブトエビは、最も人気が高かった。

元読者の方とふろくについて話をすると、必ずと言っていいくらい「カブトエビ」のふろくに感動したという話が出る。

だが、生物や植物もののふろくは、開発に時間がかかる。早くて2年、通常は3年は必要だ。

「2年の科学」担当編集長がこのカブトエビの企画にほれ込み、長野県の農家と粘り強く交渉を重ねて田んぼをカブトエビ専用の養殖場にしてもらって実現した。

ちなみに、天然記念物であるカブトガニとよく勘違いされるが、全く違う種である。

カメラ(とれるんです)1994年度

カメラは、80年代までは大人気ふろくだった。「○年の科学」は学習指導要領に沿って編集されており、「光の進み方」の単元がある「5年の科学」の中心的なふろくとして進級お祝い号の4月号によくつけていた。

ところが、92年頃になると、フィルム付きカメラの登場もあり人気にかげりが見え始めてきた。また指導要領の改訂で「光の進み方」の単元が消えてしまった。企画会議では、「カメラ教材以外を考えたら?」という意見が大勢を占めたが、現像して像が浮き出たときの感動を子どもたちになんとか味わわせたいという思いが強かった。そこで、企画に工夫を加え、インスタントカメラを作ることにした。

インスタントカメラはまだ一般家庭にそれほど出回っていない。それに撮ったその場で現像して画像を確認できるのは魅力的だし、暗闇で行う現像作業が太陽の下できれば不思議でワクワクする。構造は簡単で、カメラ本体の下につけた赤い半透明の容器に現像液を入れ、印画紙を落とすだけ。しかも、6枚連写できたので、露光時間や画角を間違えてもすぐに修正できた。これでカメラふろくの人気が挽回できた。

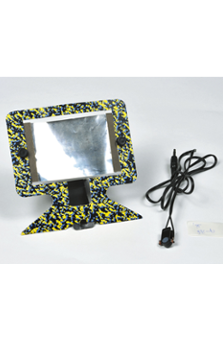

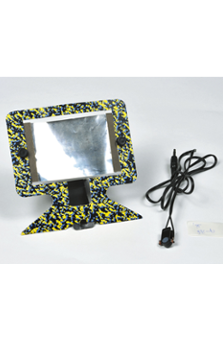

太陽熱集器1968年度

太陽の光を凹面鏡の働きで集める装置。フラスコ状のガラス容器を焦点にセットし、水を温めたり、ウズラの卵を入れてゆで卵を作ったりできる。凹面鏡の直径が大きく、鏡の反射率も高いので、焦点に紙などを持っていくと一瞬で火がつく高性能ぶりを発揮し、当時の子どもたちの人気を集めた。

フラスコ状の容器は立派なガラス製だ。これを学研で一から作ると非常に原価がかかってしまう。当時の編集長が、世の中に出回っているもので使える安いものはないか探し回り、苦労して探しあてたのがこれ。一体何を流用したのか?

答えは、自動車のヘッドランプ。今は、多くの自動車でLEDが使われ、このようなランプを見ることも少なくなった。